このページの目次

両立支援等助成金とは?

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、

- 男性の育児休業取得の促進。

- 仕事と介護の両立。

- 仕事と育児の両立。

といった取組みを支援するという助成金です。

男性の育児休業取得の促進

⇒出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

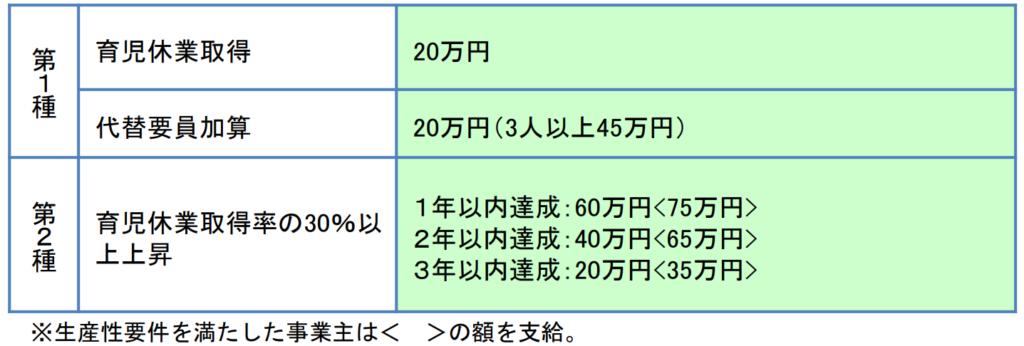

【第1種】

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に支給する。

代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合

【第2種】

第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合

助成額

主な要件(第1種)

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。

⇒休日や祝日が含まれていても大丈夫です。

また、所定労働日が4日以上必要です。

⇒例えば、土日祝日休みの会社の場合、土日祝日以外の日が4日以上、育児休業した日として入っている必要があるということです。

1日でも上記の期間内に含まれるように休業する必要があります。

主な要件(第2種)

・第1種の支給を受けていること。

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

仕事と介護の両立支援

⇒介護離職防止支援コース

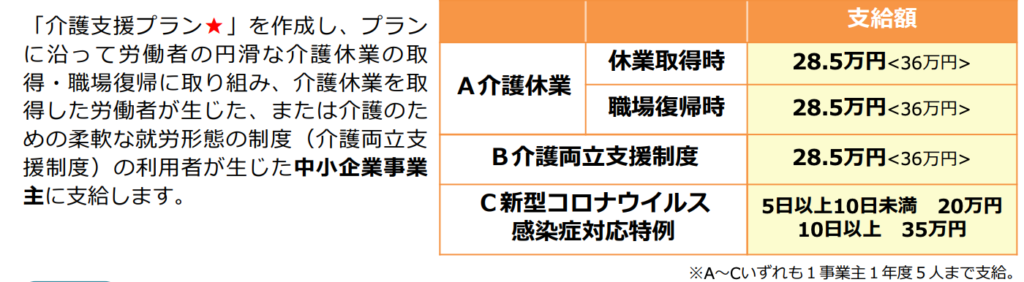

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支 援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

助成額

主な要件

A:介護休業

【休業取得時】

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

【職場復帰時】

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

- 所定外労働の制限制度。

- 介護のための在宅勤務制度。

- 時差出勤制度。

- 法を上回る介護休暇制度。*1

- 深夜業の制限制度。

- 介護のためのフレックスタイム制度。

- 短時間勤務制度。

- 介護サービス費用補助制度。*2

*1,2 利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要です。

★介護支援プランは、原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。(※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません)

C:新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。

●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

仕事と育児の両立支援

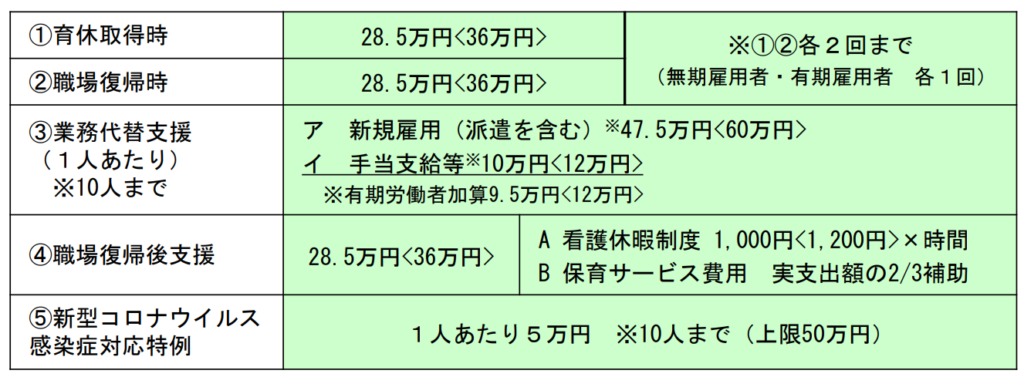

助成額

Ⅰ育児取得時・職場復帰時

⇒「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

主な要件

A:育休取得時

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。

B:職場復帰時

※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。

⇒育休取得時の助成金が支給になっていることが前提です。

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。

●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

Ⅱ業務代替支援

⇒育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

主な要件

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

●対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。

●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

Ⅲ 職場復帰後支援

⇒育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

主な要件

●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。

●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例(受付終了)

⇒小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を 整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。

※現在、申請受付終了しています。⇒「小学校休業等対応助成金」が別にございます。期限等が他の助成金とかなり異なりますので、詳細はお問い合わせください。

主な要件

●小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度(賃金が全額支払われるもの)について、労働協約または就業規則に規定していること。

●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(次のいずれか)を社内に周知していること。

- テレワーク勤務。

- 短時間勤務制度。

- フレックスタイムの制度。

- 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)。

- ベビーシッター費用補助制度 等。

●労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。

●対象労働者について、特別有給休暇取得時または本助成金の申請日において雇用保険被保険者であること。

※特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。